Diese Woche bei uns

Im Gottesdienst am Sonntag haben sich die diesjährigen Konfis vorgestellt. Sie treffen sich in dieser Woche noch einmal zu den üblichen Terminen am Di., Mi., oder Donnerstag.

In den Gottesdiensten war auch Søren Zeine, unser neuer Jugendreferent. Mit einer Viertelstelle wird er neue Angebote in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen machen und z.B. die Jugendkirche begleiten. Treffpunkt für die Jugendkirche: Mittwoch, 19.00 Uhr im Gemeindehaus. Søren Zeine wurde im Gottesdienst in sein Amt eingeführt und für die Arbeit gesegnet. Vorstellung demnächst im Gemeindebrief und hier auf der Seite.

In dieser Woche gibt es noch ein Treffen des Kooperations-Teams, das die Zusammenarbeit unserer Gemeinde mit Gremmendorf und Wolbeck weiter ausarbeitet.

Donnerstag ist Gottesdienst für die 4. Klassen der Davertschule in der Kreuz-Christi-Kirche ab 10.00 Uhr. Die Frauenhilfe Hiltrup trifft sich ebenfalls am Donnerstag um 15.00 Uhr im Gemeindezentrum.

Wir weisen hin auf die Aktion von Amnesty International für diesen Monat. Den Text dazu finden Sie https://www.ev-kirche-hiltrup.de/mitmachen/gesellschaft-bewegen

Einige Gedanken eines Pfarrers zum Kirchenaustritt...

oder: Wie kann unsere Gemeinde (wieder) zu einem relevanten Faktor in Deinem/Ihren Leben werden?

hier lesen!

Gottesdienste am 28. April

Kantate – Singt! Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder!

Dem Jubel über die Erneuerung der Schöpfung folgt der Sonntag des Lobgesangs zu Gottes Ehre. Heute steht die Musik im Mittelpunkt: „Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen!“

Wir feiern Gottesdienst

in der Kreuz-Christi-Kirche Amelsbüren, Leisnerstr. 17 um 9 Uhr und

in der Christuskirche Hiltrup, Hülsebrockstr. 16 um 10.30 Uhr.

Beide Gottesdienste mit Pfr. i.E. Schafflick.

Herzlich willkommen! Wäre doch schade, wenn zu viele Plätze frei blieben!

Spenderreise nach Indien

Besuch bei Partnern von XertifiX-Sozialprojekte e.V.

Seit nun bald 5 Jahren finanzieren wir mithilfe von vielen Spenden aus der Gemeinde eine Schule für 70 - 80 Mädchen und Jungen aus einem Slum von Firozabad. Benjamin Pütter, der unser Projekt in Firozabad ins Leben gerufen hat und begleitet, organisiert nun wieder eine Reise für Spender*innen und schreibt dazu:

"Liebe Spender*innen,

vor 15 Jahren hat es bereits einmal eine Spenderreise zu XertifiX Partnern in Indien gegeben und die damaligen Teilnehmenden schwärmen noch heute von den Erfahrungen und Erlebnissen von damals.

So wurde in Folge zu Ostern 2023 eine weitere Spenderreise durchgeführt, die so extrem gut ankam, das ich mich spontan entschlossen habe, für Herbst 2025 eine weitere Spenderreise anzubieten.

Schließlich ist es Euer/Ihr gutes Recht zu erfahren, ob die Spendengelder der letzten Jahre wirklich bei den bedürftigen Kindern angekommen sind und wie sich die Situation derzeit vor Ort darstellt.

Und der direkte Kontakt mit den Partnern und den Kindern vor Ort, sowie ein kleines Kennenlernen des Landes wird sicherlich dazu beitragen, die Partnerschaft in den nächsten Jahren noch intensiver zu begleiten."

Es gibt bereits ein ausgearbeitetes Besuchsprogramm für die Reise vom 10.-24.10.2025. Die Kosten für die Reise betragen etwa 3000 € pro Person. Wer Interesse hat, meldet sich bitte bei Pastor Maiwald.

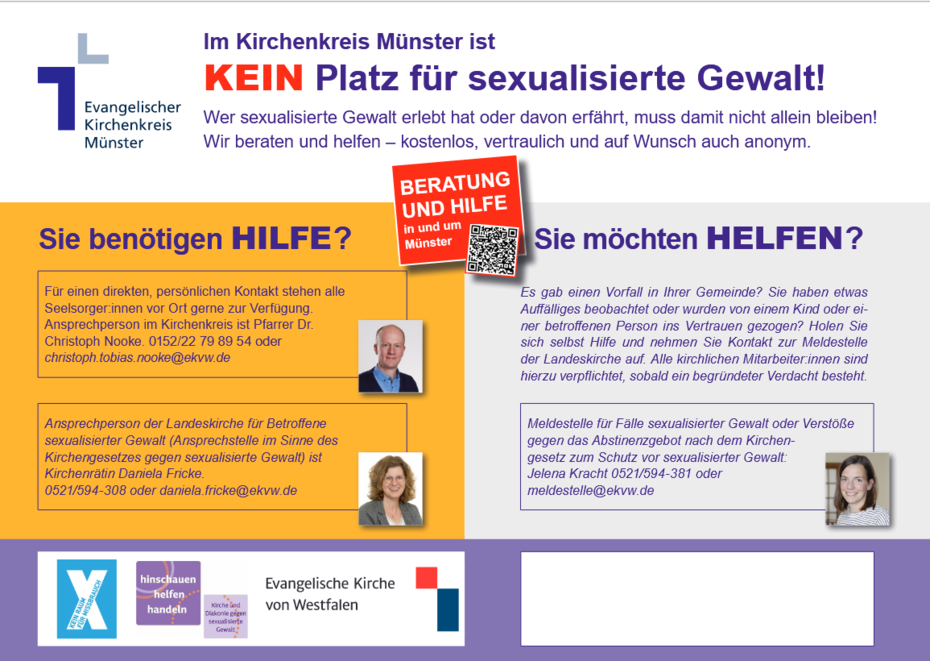

Bei uns ist KEIN Platz für sexualisierte Gewalt!

Unsere Ansprechpartnerinnen

Sie haben etwas erlebt, das Sie verletzt hat? Jemand hat etwas mit Dir gemacht, was Dir nicht gut getan hat?

Hast Du / Haben Sie etwas gesehen oder gehört, das in unserer Gemeinde passiert ist?

Melde Dich / Melden Sie sich bei

Sabine Onnebrink, Leiterin des Ev. Jugendzentrums Hiltrup

ms-jugendot@ev-kirchenkreis-münster.de

02501/987030Johanna Leunert, Presbyterin

Johanna.Leunert@ev-kirche-hiltrup.de

In Kürze werden wir auch einen Briefkasten für Hinweise im Foyer aufhängen, der von unseren Ansprechpartnerinnen regelmäßig geleert wird.

Gemeindebürozeiten

Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 12 Uhr, Dienstag 16.30 bis 18.30 Uhr

Termine außerhalb der Öffnungszeiten sind nach Vereinbarung ebenfalls möglich

Unsere Gemeindesekretärin, Frau Neuhaus, ist zu erreichen unter 02501 261 888, per Mail unter buero(at)ev-kirche-hiltrup.de

Unser Küster Sören Thorwesten ist zu erreichen unter 0157 5508 0063

Seelsorge in Hiltrup und Amelsbüren

In allen Seelsorgefragen sind Pfarrerin und Pfarrer für Sie da!

Pfarrerin Bentrop von Di. bis So.unter 02501 262319 bentrop(at)ev-kirche-hiltrup.de

Pfarrer Maiwald von Sa. bis Do. unter 0251 8718 9851 klaus.maiwald(at)ev-kirche-hiltrup.de

Pfarrer Schafflick von Sa. bis Do. unter 02501 9208 037 oder per Email: stefan.schafflick(at)ekvw.de

Unser Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt

Unsere Gemeinde bietet keinen Raum für Übergriffe!

Eine vom Presbyterium eingesetzte Steuerungsgruppe hat das Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt in unserer Gemeinde erstellt. Sie finden es mit einem Klick auf die Überschrift.

Mehr dazu lesen Sie hier...

United4Rescue

Wir sind Bündnispartner!

Zum Ende der Passionszeit und der Karwoche gibt es hier Berichte von Geflüchteten auf dem Mittelmeer.

Das Presbyterium hat die Kollekte des Ostersonntags für united4rescue bestimmt. Zur online-Spende geht es hier: https://united4rescue.org/de/helfen/spenden/

XertifiX Sozialprojekte e.V.

Unser Partner für das Indienprojekt. Mehr Infos unter https://www.xertifix.de/projects

mehr

Zurzeit ist Benjamin Pütter als Mitarbeiter von XertifiX und Menschenrechtsexperte in Firozabad unterwegs, u.a. mit einem Fernsehteam.

Er möchte gern bald wieder bei uns vom Projekt berichten. Wir geben dann hier auf der Seite die neusten Infos weiter.

Wir wünschen Benjamin für seine Reisen alles Gute und Gottes Segen.

Neue Bilder und Infos

Gemeindebrief Online

Aktueller Gemeindebrief

Sammlung der Gemeindbriefe

Gemeinde-partnerschaft mit unserer römisch-katholischen Schwestergemeinde

Den vollständigen Text der Gemeindepartnerschaft finden Sie als Download hier.

mehr

Die 2019 gemeinsam von der Ev. Kirchengemeinde Hiltrup und der Pfarrgemeinde St. Clemens gemeinsam verabschiedete ökumenische Vereinbarung ist um einen Passus erweitert worden, der die gegenseitige Einladung zu Eucharistie / Abendmahl ausdrücklich festschreibt. Alle Entscheidungsgremien haben zugestimmt. Die Formulierung lautet:„Wir feiern Gottesdienst in ökumenischer Weite und offen für alle Menschen. Dabei praktizieren wir wechselseitige Eucharistische Gastfreundschaft 'gemeinsam am Tisch des Herrn‘. Wir wollen so der vollen ökumenischen Abendmahlsgemeinschaft der Kirchen in versöhnter Vielfalt den Weg bereiten.“